守り輪の観音さま

むかしのこと、守り輪村(もりわむら)に常楽寺(じょうらくじ)というお寺がありました。

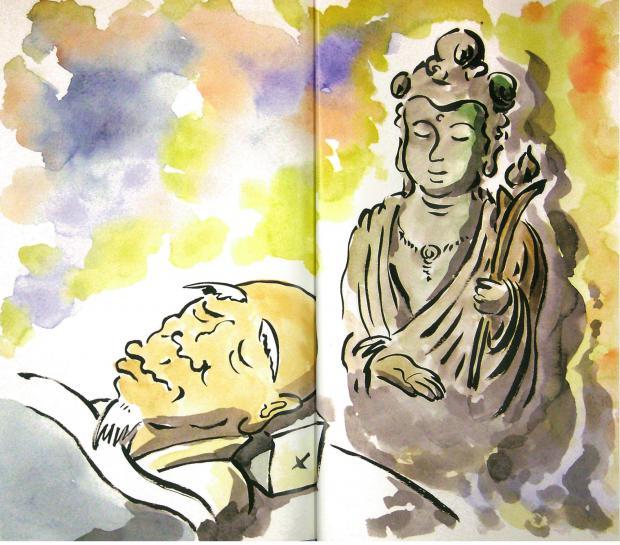

ある夜のこと、おしょうさんのゆめの中に観音(かんのん)さまがあらわれ

「わたしは今、掃部山(かもんやま)にいるが、ここへまつってほしい」と

おっしゃいました。

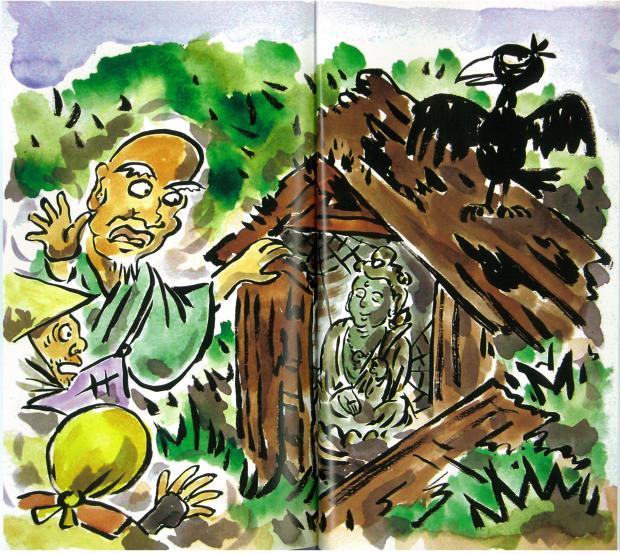

「村のしゅうや、観音さまをはこびに 掃部山へ行ってくれないか」

みんなが掃部山へ来てみると

「おお、いたわしや」

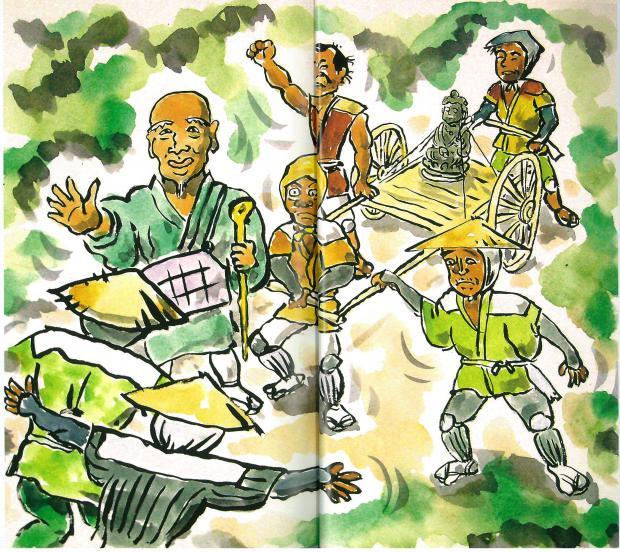

観音さまをはこぼうとしていると、米ノ木村(こめのきむら)の人たちが来て

「観音さまはわしらのものだ」と、とおせんぼしました。

おしょうさんが「まあまあ、ここは観音さまの、お心のままにしたらどうじゃ」

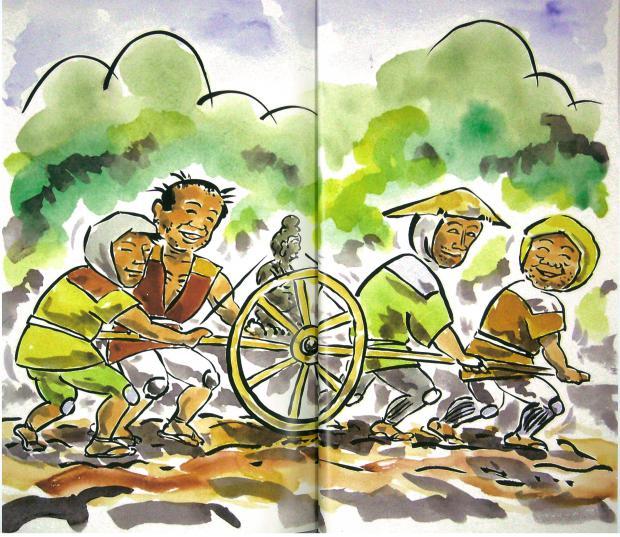

まず米ノ木村の人たちが、観音さまを車にのせて

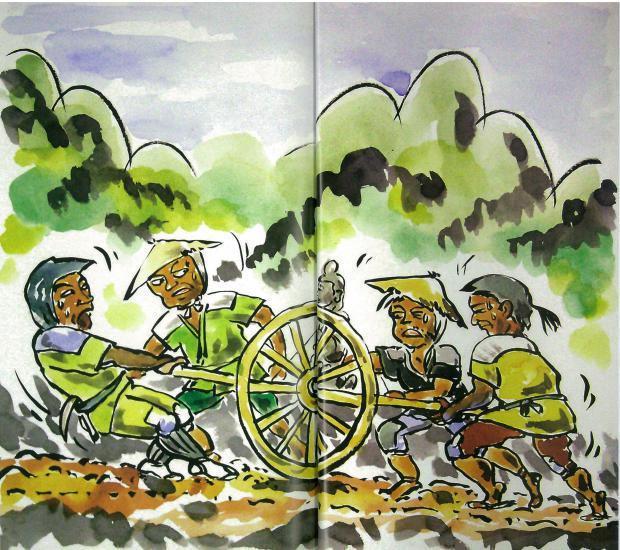

「よいしょ よいしょ」

でも 車はびくともうごきません。

「こりゃ だめじゃ」

こんどは守り輪の番です。「よいしょ、よいしょ」

ぎい、ぎい

「わあ、うごいたぞお」

「これからは、米ノ木の人たちも、守り輪へおまいりにおいでなさい」

のぼりさかにさしかかりました。

「はあ、はあ」

「ああ、のどがかわいたなあ」

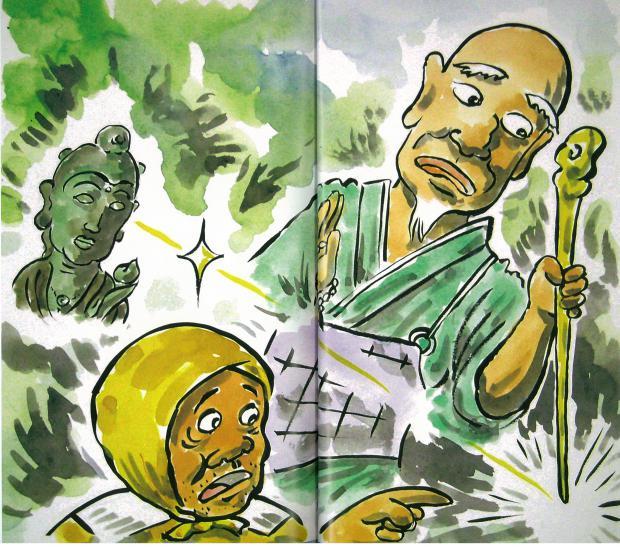

おしょうさんが観音さまにお祈りします。

「なむ…」

「ピカッ」

おしょうさんはもっているつえで とんとつきました。

「わあ、し水(みず)が出たぞ」

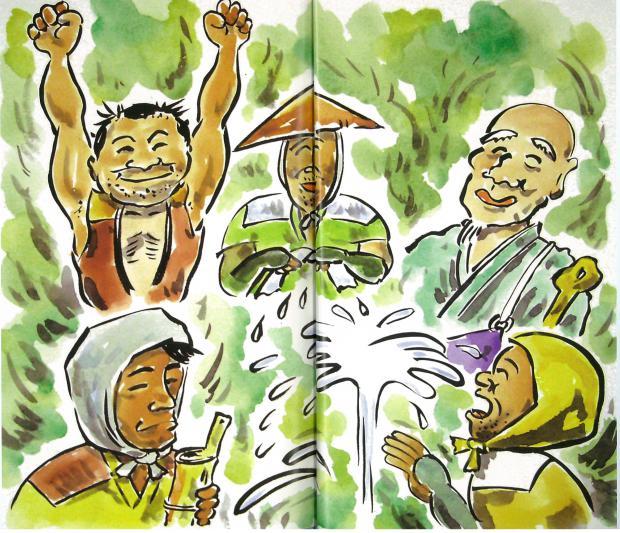

「これはうまい」ごくごく

「ああ気持ちがいい…」

「元気が出たぞ、さあ出ぱつだ」

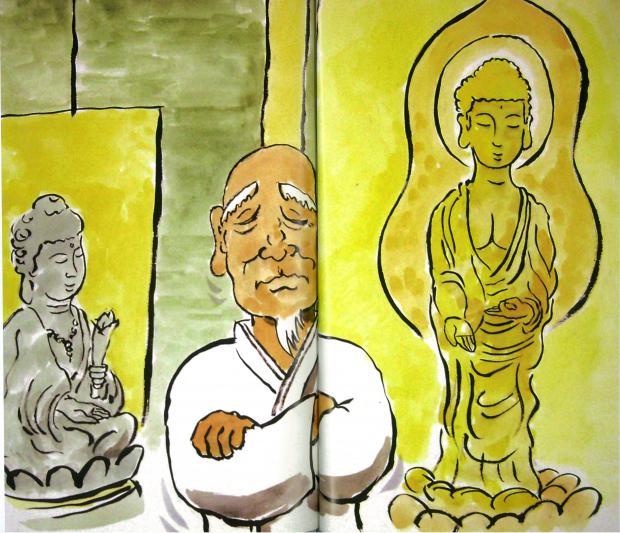

掃部山から観音さまを ぶじにおつれしましたが

「本どうには如来(にょらい)さまがおまつりしてあるし、こまったなあ」

「そうだ観音さまのお堂をたてることにしよう」

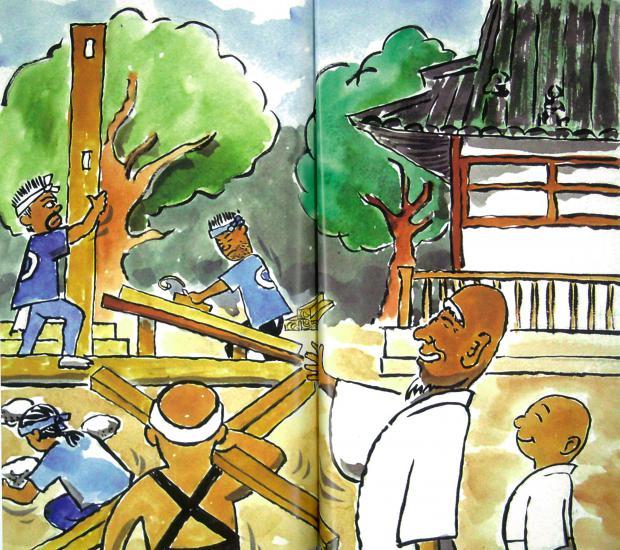

「村のしゅうよ、みんなで力を合わせて、おどうをたててくださるかのう」

観音さまのおどうの工じがはじまりました。

「みんながんばれよ」

「高いところは気をつけてな」

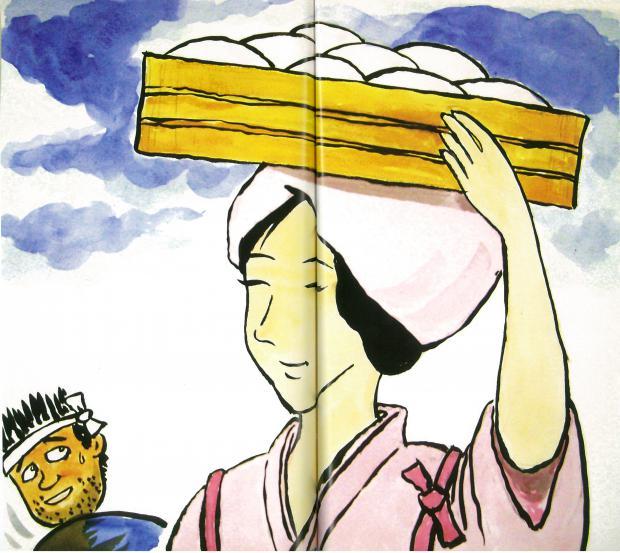

おやつの時間になると どこからともなく むすめさんがやってきて、

おいしそうなもちをくばります。

「さあ、めしあがれ」

「どうもごちそうさま」

「ありがとう」

「あのむすめさんはどこの人だろう」

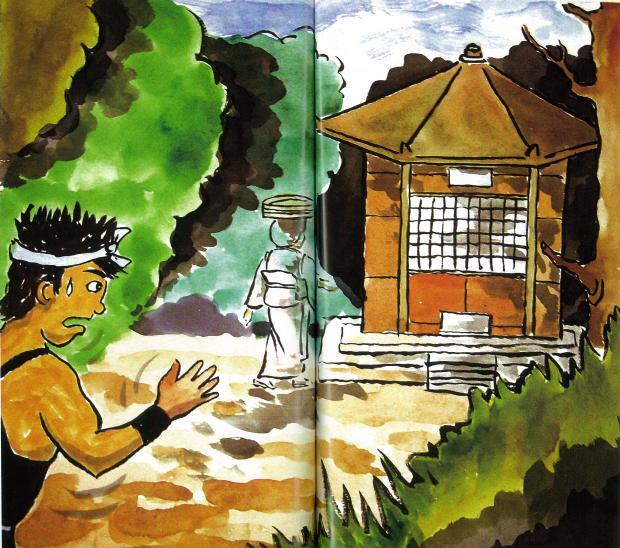

ある日 わかい大工(だいく)さんが むすめさんのあとをつけていくと

「ああ、あれは弁天(べんてん)さまのおどうだ」

「そうか、きっと 弁天さまが むすめさんにすがたをかえて

来てくださったにちがいない」

「よおし、おれは、あの小昼餅(こひるもち)の むすめさんの

すがたをこの木にほって、おまつりするんだ」

「おれのほった小昼餅のむすめさんを 観音さまのよこへおまつりしましょう」

「そうだ、それがいい」

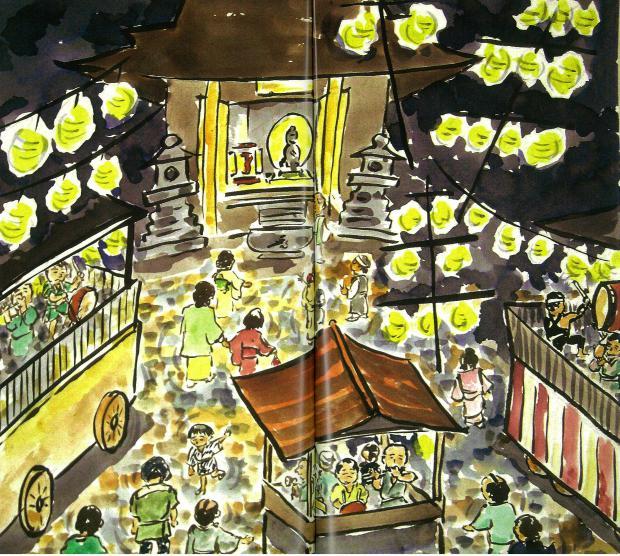

今でも八月九日の夜には観音さまのおまつりがにぎやかに行われます。

「ちゃんちゃんちゃらすこ すっちゃんちゃん」

とはやし太こがひびきます。

大ぜいの人たちがおまいりにきます。

おしまい

絵本「東郷の民話」3 『守り輪の観音さま』

編集 東郷町文化財保護委員会

平成24年3月20日初版発行

発行 東郷町教育委員会

名前の由来

『東郷の民話』によれば「行こか米ノ木戻ろか諸輪、此処が思案の車坂」とうたわれ、観音像を運んだ車の両輪から「両輪(もろわ)」となる。清水はかつてコンコンと湧き出ていたが、愛知用水の開通の頃から干上がってしまい、今では遺跡に記念碑が建つのみとなっている。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課

電話番号:0561-38-7780

ファックス:0561-38-0066

更新日:2022年03月01日